Fachbeitrag: Schaf- und Ziegenkomfort

Fachbeitrag von DI Christine Braunreiter, akad.BT – LK Oberösterreich

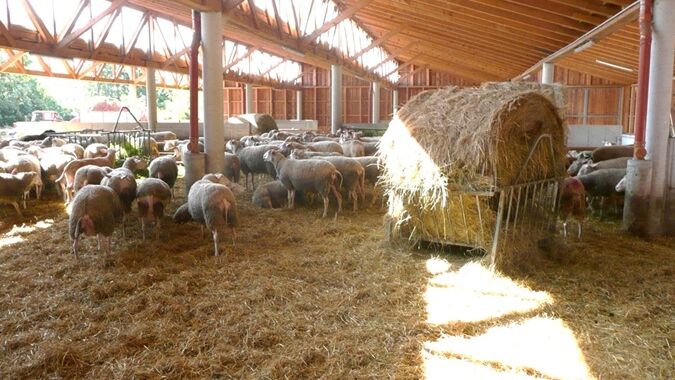

"Kuhkomfort" ist seit Ende der 70er Jahre ein gebräuchlicher Begriff für Maßnahmen, welche die Produktivität von Milchkühen steigern sollen. In Anlehnung an den "Kuhkomfort" werden Maßnahmen zur Umweltverbesserung (z.B. Stallgebäudegestaltung) dargestellt, welche zum Wohlbefinden (Tiergesundheit, Leistungsoptimierung, verbesserte Futteraufnahme) von Schafen und Ziegen beitragen können. Somit sollen eine höhere Milchmenge, ein schnelleres Wachstum und eine verbesserte Fruchtbarkeit erreicht werden. Die Überlegungen hatten wirtschaftliche Hintergründe bei ihrer Definition, da vermutet wird, dass durch einen entsprechenden Schaf- und Ziegenkomfort eine Leistungssteigerung von bis zu 15 Prozent erreichbar ist.

Komponenten „ABC“

A = Air (Luft, Licht)

Grundsätzlich gilt umso mehr Luft, umso besser. Ziel ist es somit, die Tiere noch mehr ins Freie zu bringen, z.B. durch regelmäßigen Auslauf.

- Im Stall sollten 200 Lux über acht Stunden am Tag erreicht werden.

- Im Melkstand soll eine gleichmäßige Belichtung mit 800 Lux umgesetzt werden.

- Licht hat einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere aber auch auf die Fruchtbarkeit. Für die Tierkontrolle ist es unabdingbar.

Schafe und Ziegen sind wenig kälteempfindlich. Vor allem Schafe können, wenn sie eine trockene, eingestreute Liegefläche zur Verfügung haben, ab einem Alter von 4 Monaten bei Temperaturen bis -15°C ohne Probleme im Freien bleiben. Frisch geschorene Schafe und Jungtiere, sowohl Lämmer als auch Kitze, sind kälteempfindlich (brauchen >10°C in den ersten beiden Lebenswochen). Bei Frosttemperaturen und anstehenden Ablammungen müssen die Muttertiere aufgestallt werden. Wind vermindert die isolierende Wirkung um bis zu 40 Prozent. Die gute Isolation des Wollvlieses kann zusammen mit hohen Umgebungstemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu Hitzestaus führen. Die Schafschur hat eine Komfortwirkung, da es zu einer Stoffwechselumstellung kommt und demzufolge einer gesteigerten Stoffwechselaktivität, die brunstauslösende Wirkung hat. Langanhaltende Hitzeperioden können Leistungseinbußen bis zu 20% zur Folge haben. An heißen Sommertagen ist den Tieren Sonnenschutz durch Weidebäume oder einfache Schutzdächer zu gewähren. Besonders Schafe scheiden pro Tag 1,5-3 Liter Wasser aus, welches die Luftfeuchtigkeit im Stall ansteigen lässt. Aus diesem Grund sind hohe Luftwechselraten erforderlich. Jedoch ist Zugluft ist in jedem Fall bei Schafen und Ziegen zu vermeiden. In Altgebäuden, wo die Zu- und Abluftführung oftmals schwierig ist, können Ventilatoren zum Einsatz kommen. Im Sommer kommt der Fliegenbekämpfung eine besondere Bedeutung zu. Nur regelmäßiges und rechtzeitiges Ausmisten und trockene Einstreu verhindern eine zu starke Vermehrung der Fliegen.

B = Bars (Barren, Fressplatz-, und Weidemanagement)

Um Ruhe in den Stall zu bringen hat sich bewährt, dass ein Fressplatz pro Tier vorhanden ist und die Futterkrippen/-barren immer voll sind. Durch häufiges Nachschieben des Futters nach dem Schneepflug-Prinzip (wenden!) fressen die Tiere mehr. Futtertische müssen gründlich gereinigt werden und Futterreste sollen erlaubt sein. In den Ruhezeiten sollten 50-70% der Schafe und Ziegen wiederkauen. Dies sichert die Pansengesundheit und vermeidet Klauenprobleme.

Wasserversorgung: Beheizbare Tränken bieten mehr Komfort für die Tiere. Durch sie werden höhere Wasseraufnahmen erreicht und dies führt auch zu höheren Trockemasseaufnahmen. Schafe und Ziegen saufen am liebsten mit vorwärts, abwärts gestrecktem Kopf. Dabei bevorzugen sie die freie Wasseroberfläche, in die sie das Maul eintauchen können. Schwimmertränken haben sich in der Praxis durchgesetzt.

C = Comfort

Bei bequemen, trockenen Unterlagen liegen Schafe und Ziegen 12 bis 14 Stunden am Tag. Ruhezeiten sichern eine intensivere Speichelsynthese, höhere Blutzirkulation durch das Euter (plus 0.1 l Blut/ min. ergibt eine 8% höhere Milchsynthese), eine Entlastung der Klauen und Gelenke und somit höhere Leistungen (Milch, Zuwachs). Der Liegebereich soll trittsicher gestaltet sein, ein ungehindertes Aufstehen und Abliegen ermöglichen, Haut und Gliedmaßen schonen und führt weiter zu sauberen Tieren (Euterhygiene!). Regelmäßige Beobachtungen (mehr als 80% der Tiere sollen in der Ruhezeit liegen) und die „Kniefall-Probe“ sind zur Beurteilung des Liegebereichs wichtig.

Autorin: DI Christine Braunreiter, akad.BT

Fotos: LK Oberösterreich

27.12.2024Zurück